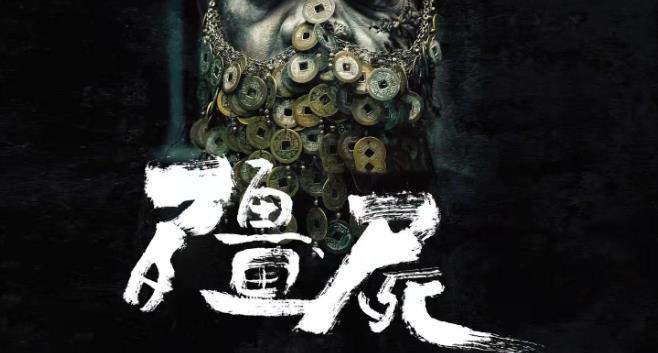

在哥特式尖顶刺破血月的夜晚,《新娘》用银幕编织了一张缀满荆棘的死亡婚约。这部由视觉鬼才导演维多利亚·莱恩操刀的现代恐怖经典,将传统哥特美学解构重组,在霓虹与烛火交织的诡异光影中,讲述了一个关于控制与觉醒的当代寓言。影片中流淌的不仅是血浆,更是对父权社会最尖锐的黑色讽刺。

![图片[1]-解析恐怖经典《新娘》的视觉炼狱与人性寓言-知乐社](https://www.phshe.com/wp-content/uploads/2025/03/1-17.jpg)

一、血色嫁衣下的视觉革命

维多利亚·莱恩在《新娘》中创造的视觉宇宙,宛如被诅咒的万花筒。教堂彩窗折射出的光谱不再是圣洁的七色,而是病态的紫与猩红,当新娘的蕾丝头纱被血浆浸透时,那些凝结的血珠竟折射出钻石般的冷光。这种刻意违背物理规律的光影设计,构建出超现实的恐怖场域。

影片中反复出现的机械齿轮与肉体结合的惊悚画面,堪称21世纪恐怖美学的里程碑。当新娘的脊椎被改造成发条装置,金属棘轮咬合血肉的吱呀声,配合着教堂管风琴的轰鸣,将蒸汽朋克的机械美学推向了令人战栗的极致。这种有机与无机的暴力融合,暗喻着现代社会对人性的异化改造。

在哥特元素的重构中,导演将维多利亚时代的束腰转化为布满钢钉的刑具,把新娘捧花替换成仍在搏动的心脏花束。这些颠覆性的视觉符号,让每个画面都成为解剖父权暴力的手术刀。

二、提线木偶的觉醒时刻

艾娃·斯通饰演的新娘角色,在银幕上完成了恐怖电影史上最震撼的蜕变。她的瞳孔从琥珀色到血红的渐变,不仅是化妆技术的胜利,更是角色觉醒的视觉宣言。当泪水不再是透明的液体,而是粘稠的黑色石油状物质时,这个被物化的女性符号开始了她的复仇。

影片中的男性角色构成了完整的控制体系光谱:从伪善的神父到暴戾的未婚夫,从冷漠的科学家到狂热的艺术家。这些角色佩戴的不同面具——神权、资本、科技、艺术——最终都暴露出相同的控制欲望。当新娘用婚戒熔化的金属液滴穿透神父的眼球,这场复仇超越了个人恩怨,成为整个性别压迫史的清算。

在觉醒仪式的核心场景中,燃烧的婚纱既是葬礼也是新生。莱恩用长达三分钟的无对白镜头,让火焰在新娘身上编织出新的皮肤。这个充满痛感的蜕变过程,将女性身体从被观赏的客体转化为自我书写的主体。

三、尖叫背后的文化解构

《新娘》中的恐怖意象是流动的性别宣言。食人玫瑰从阴道盛开的画面,打破了将女性身体妖魔化的传统叙事,转而成为自我赋权的暴力美学。当玫瑰藤蔓穿透施暴者的咽喉,植物性生长与女性力量达成了恐怖的共生。

在父权符号的崩塌场景中,导演安排了一场极具仪式感的毁灭:由2000面镜子组成的忏悔室,在新娘的尖叫声中同时爆裂。飞溅的镜片倒映出无数个碎裂的男性面孔,这个震撼的视觉隐喻,宣告着统治性凝视的终结。

影片结尾处,新娘赤足走过铺满玻璃渣的圣坛阶梯,每个带血的脚印都绽放出黑色玫瑰。这个充满诗意的恐怖画面,将痛苦转化为新生的图腾,为当代恐怖电影开辟了全新的叙事维度。

当银幕上的血色渐渐褪去,《新娘》留下的不仅是视觉震撼,更是对性别权力结构的锋利解剖。这部充满颠覆精神的恐怖杰作证明,真正的恐怖不在于血浆的剂量,而在于镜子中映出的现实阴影。在女性主义恐怖片的新浪潮中,维多利亚·莱恩用婚纱的灰烬,为下一个世代的银幕噩梦写下了暴烈的序章。

暂无评论内容