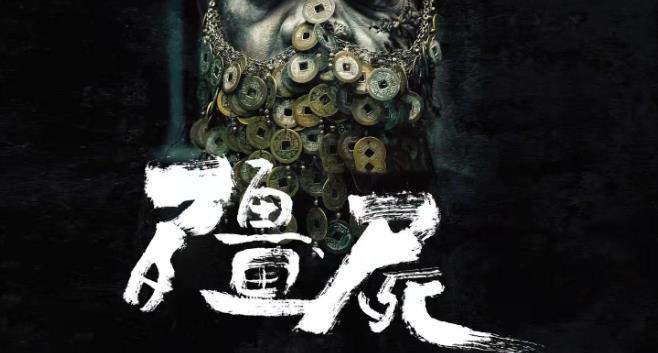

在东南亚恐怖片谱系中,泰国电影以其独特的宗教文化底蕴与善恶因果观独树一帜。2006年上映的《吓死鬼》(Haunters)作为泰国分段式恐怖片的代表作品,通过三段嵌套的幽冥叙事,既延续了传统怨灵复仇的经典框架,又开创性地探讨了现代社会中人性异化的深层恐惧,成为泰国恐怖电影中兼具艺术性与商业价值的典范之作。

![图片[1]-泰国恐怖电影《吓死鬼》,游走于虚实之间的惊悚寓言-知乐社](https://www.phshe.com/wp-content/uploads/2025/03/1-11.jpg)

虚实交织的嵌套结构

影片采用”戏中戏”的三重叙事维度:第一层现实是电视台拍摄灵异纪录片,第二层虚构是剧组搬演的凶案重演,第三层则是真实存在的怨灵介入。这种结构巧妙模糊了现实与虚构的界限,当女主角萍为追求节目效果反复模拟受害者死亡过程时,仪式化的表演逐渐演变成通灵仪式,最终导致现实空间被幽冥力量侵蚀。观众随着镜头视角的切换,经历着从旁观者到参与者的身份转变,这种沉浸式的恐怖体验恰是影片的叙事精髓。

视听语言中的文化密码

影片充分运用泰国恐怖片标志性的视觉符号:红衣女鬼的造型延续了《鬼影》《鬼妻》等经典的怨灵美学,血色纱笼与苍白的妆容形成强烈视觉冲击;俯拍镜头中螺旋下降的公寓楼道,暗合佛教轮回观念中的无尽循环;而突然静默的环境音与骤起的传统乐器配乐,则复现了泰国皮影戏的惊悚节奏。特别是在”电梯惊魂”段落,监控画面与主观视角的交替剪辑,将现代科技设备异化为窥视灵界的媒介,赋予传统鬼怪题材崭新的时代解读。

社会隐喻的双重镜像

不同于单纯的感官刺激,《吓死鬼》在恐怖外衣下包裹着尖锐的社会批判。电视台为追逐收视率刻意制造灵异事件的媒体乱象,映射着后真相时代的信息焦虑;剧组人员在拍摄过程中逐渐丧失对生命的敬畏,暗示着娱乐至死对人性的腐蚀。最耐人寻味的是,真正制造恐怖的并非传统意义上的枉死冤魂,而是人类自身被名利异化的欲望——这种将恐怖源从超自然转向现实人性的创作转向,使影片具有超越类型的哲学深度。

泰国恐怖美学的当代转型

作为新世纪泰国恐怖片浪潮中的重要作品,《吓死鬼》既保留了”业报轮回”的核心叙事逻辑,又通过多线叙事、媒介反思等现代手法实现类型突破。影片中出现的网络直播、真人秀拍摄等元素,预见了后来《网络惊魂》《直播灵战》等数字恐怖片的发展方向。其开创的”伪纪录+分段式”复合模式,更直接影响了《死神的十字路口》《鬼乱5》等后续作品,推动泰国恐怖片从民俗传说向都市怪谈的审美转型。

在曼谷霓虹闪烁的都市丛林里,《吓死鬼》犹如一面照见人性暗面的棱镜。当女主角最终发现自己早已成为恶念的囚徒时,影片完成了对现代人精神困境的终极叩问:比厉鬼更可怕的,或许是我们内心不断滋长的贪婪与虚妄。这种将文化基因与现代焦虑熔铸一体的创作智慧,正是泰国恐怖片在世界影坛持续散发魅力的核心密码。

暂无评论内容