作为新千年后最具争议的青春恐怖片,《珍妮弗的肉体》(2009)以其辛辣的性别政治隐喻与邪典美学,在类型片领域撕开了一道血色裂缝。这部由奥斯卡获奖编剧迪亚波罗·科蒂执笔的黑色寓言,将校园等级制度、女性身体焦虑与食人魔传说熔铸成一柄解剖当代社会的锋利手术刀。

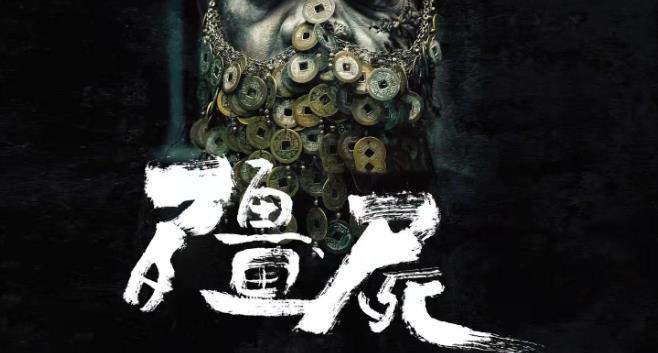

![图片[1]-恐怖电影《珍妮弗的肉体》看校园性别政治的惊悚寓言-知乐社](https://www.phshe.com/wp-content/uploads/2025/03/1-1.jpg)

一、肉体异化的双重隐喻

影片核心设定暗含双重解构:当校园女神詹妮弗(梅根·福克斯饰)被古老恶灵附体,从”被凝视的性感符号”蜕变为”吞噬男性的猎食者”,既是对传统恐怖片「美丽即危险」公式的戏谑升级,更是对青春期女性身份焦虑的极端化呈现。导演卡瑞恩·库萨马通过视觉对比制造恐怖张力——闪亮的啦啦队短裙沾染鲜血,完美胴体在月光下扭曲异化,构成对消费主义时代少女物化宿命的残酷反讽。

妮迪(阿曼达·塞弗里德饰)的觉醒轨迹则揭示了更深层的叙事野心:这个长期处于闺蜜光环阴影下的「透明人」,在对抗恶魔的过程中完成自我赋权。当手持霰弹枪的平凡少女直面昔日偶像,这场「弑神」仪式既终结了食人魔的暴行,也击碎了校园社交体系中的虚假神话。

二、黑色幽默的性别战场

科蒂标志性的尖刻笔触贯穿全片,将恐怖元素转化为性别政治的荒诞注脚。詹妮弗猎杀男性的场景充满戏谑的仪式感——她以挑逗姿态引诱猎物,却在亲密接触时露出獠牙,这种「甜蜜陷阱」恰似对异性恋脚本的恐怖片式解构。当橄榄球队长在情欲高涨时被撕碎喉咙,银幕内外都回荡着对「男性凝视」的致命反噬。

影片更通过「恶魔附体」的设定探讨欲望的传染性:詹妮弗的嗜血冲动既是被外力强加的诅咒,亦是长期身处「完美女神」身份压抑下的必然爆发。那些甘愿献祭的男学生,何尝不是父权体系培育出的共谋者?这种道德模糊性使影片超越了简单的善恶二元论。

三、邪典美学的类型突破

作为新锐导演的银幕首秀,库萨马在视觉语言上展现出惊人的掌控力。校园泳池的幽蓝波光与血腥屠杀的猩红飞溅形成超现实对比,恶魔巢穴中蠕动的肉壁暗示着子宫意象的恐怖变体。摄影师曼德·沃克采用大量鱼眼镜头与倾斜构图,将俄亥俄小镇塑造成扭曲的青春修罗场。

选角本身即构成文化隐喻:以《变形金刚》确立「性感花瓶」形象的梅根·福克斯,这次通过自我解构完成演技蜕变;阿曼达·塞弗里德则用神经质的脆弱感,诠释了「普通女孩」蕴含的颠覆性能量。这种现实与虚构的身份互文,强化了影片的元叙事特征。

结语:被咀嚼的青春神话

当片尾字幕伴随碎骨声响渐起,《珍妮弗的肉体》已完成对青春片类型的惊悚重构。它既是少女成长痛楚的哥特式显影,也是对美国校园文化的病理切片。在这个消费主义与社交媒体尚未全面入侵的年代,影片已预言了「美丽暴政」的恐怖本质——当社会持续将女性压缩为被观赏的肉体,终将催生出反噬一切的恶魔。

这部充满智性暴力的B级片杰作,正如詹妮弗嘴角残留的血迹,在类型片史上烙下难以磨灭的齿痕。它提醒我们:最骇人的恐怖从不在银幕里,而在每个少女被迫吞咽的性别规训中。

暂无评论内容